| |

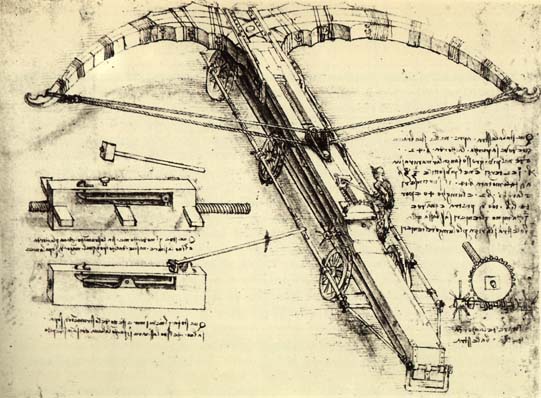

Balestra deriva dal latino Balista. Arma

formata da un arco fissato ad un fusto di legno e da un dispositivo atto

a tener ferma al fusto (teniere) la corda, una volta tesa, e a

farla scattare al momento opportuno per lanciare un dardo. L'arco della

Balestra è normalmente d'acciaio, talvolta di legno o di osso o di

corno. Il teniere quasi sempre di legno e talvolta di ferro e di

acciaio, è provvisto di una scanalatura nella quale scorre la freccia

che

da essa è guidata. L'arma comprende: ad una estremità del teniere, una

specie di calcio che il balestriere appoggia alla propria spalla quando

deve mirare; all'altra estremità una staffa o gancio (corona) per

caricare l'arma e per assicurare la balestra al perno del banco. Gli

antichi Assiri, Babilonesi, Greci ed Egiziani, probabilmente conoscevano

le Balestre; ma esse erano certamente note ai Romani. Nel Medioevo la

Chiesa Cattolica (concilio del laterano 1139) vietò l'uso di queste armi

da parte di cristiani contro cristiani, permettendolo solo contro gli

infedeli, ma nel 1198 Riccardo, Cuor di Leone, adottò le Balestre nel

suo esercito. Esse erano di varia grandezza e di varia conformazione, a

seconda dell'uso cui erano destinate. Venivano impiegate da un fante

oppure erano istallate sopra cavalletti o carri per la difesa delle mura

o per la battaglia in campo aperto. Le balestre erano impiegate per

lanciare e, più spesso, frecce pesanti a testa quadrangolare od a

bottone. Venivano altresì usate frecce incendiarie, formate con sostanze

bituminose, accese prima del lancio. Successivamente questi ordigni di

guerra vennero sostituiti dalle armi da fuoco. Oggi la balestra antica

italiana viene usata per manifestazioni storiche quali il palio della

balestra fra le città di Gubbio e Sansepolcro e nella disputa del

campionato italiano fra le cinque città federate, Sansepolcro-Gubbio-San

Marino-Lucca-Massa Marittima. Come arma è inoltre ricercata da

collezionisti e amatori di armi antiche. che

da essa è guidata. L'arma comprende: ad una estremità del teniere, una

specie di calcio che il balestriere appoggia alla propria spalla quando

deve mirare; all'altra estremità una staffa o gancio (corona) per

caricare l'arma e per assicurare la balestra al perno del banco. Gli

antichi Assiri, Babilonesi, Greci ed Egiziani, probabilmente conoscevano

le Balestre; ma esse erano certamente note ai Romani. Nel Medioevo la

Chiesa Cattolica (concilio del laterano 1139) vietò l'uso di queste armi

da parte di cristiani contro cristiani, permettendolo solo contro gli

infedeli, ma nel 1198 Riccardo, Cuor di Leone, adottò le Balestre nel

suo esercito. Esse erano di varia grandezza e di varia conformazione, a

seconda dell'uso cui erano destinate. Venivano impiegate da un fante

oppure erano istallate sopra cavalletti o carri per la difesa delle mura

o per la battaglia in campo aperto. Le balestre erano impiegate per

lanciare e, più spesso, frecce pesanti a testa quadrangolare od a

bottone. Venivano altresì usate frecce incendiarie, formate con sostanze

bituminose, accese prima del lancio. Successivamente questi ordigni di

guerra vennero sostituiti dalle armi da fuoco. Oggi la balestra antica

italiana viene usata per manifestazioni storiche quali il palio della

balestra fra le città di Gubbio e Sansepolcro e nella disputa del

campionato italiano fra le cinque città federate, Sansepolcro-Gubbio-San

Marino-Lucca-Massa Marittima. Come arma è inoltre ricercata da

collezionisti e amatori di armi antiche.

|

|